丛书序

党的二十大报告提出,“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”,要“培育创新文化,弘扬科学家精神,涵养优良学风,营造创新氛围”。2023年2月,习近平总书记进一步强调,要“深入实施全民科学素质提升行动”“树立热爱科学、崇尚科学的社会风尚”“要在教育‘双减’中做好科学教育加法,激发青少年好奇心、想象力、探求欲,培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体”。提升中小学教师的科学素养,对培养创新人才、推动国家创新发展具有极为重要的意义。

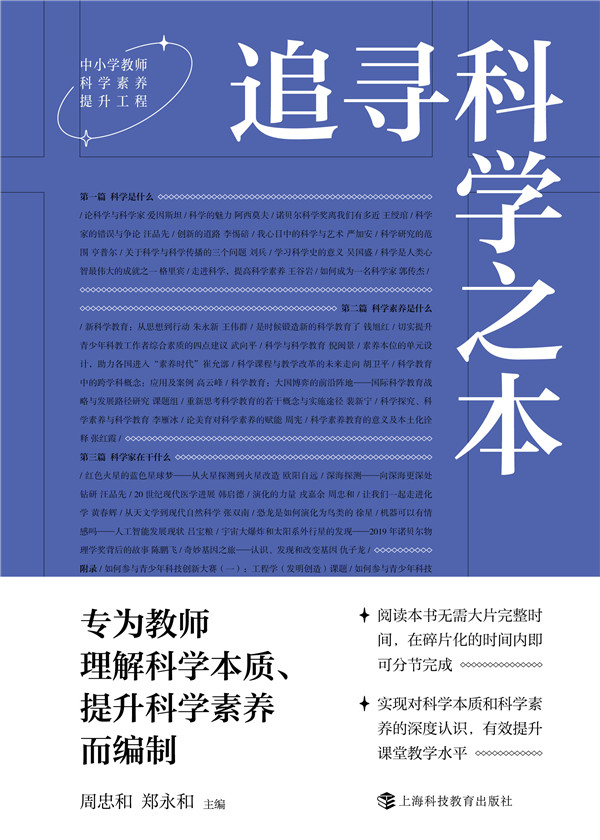

阅读是提升科学素养的基础手段之一。中小学教师都异常忙碌,管理学生、批改作业、备课授课、制作课件、承担课题、发表论文……对他们来说,如何在这每天连轴转的24小时中,抽出时间做点科学阅读、不断提升对科学和科学教育的理解,着实是个难题。专著专论的全本阅读,会令教师由于时间原因望而生畏;而撷取名家名篇,制作有针对性的主题阅读板块,可以让教师根据需要选择性地阅读,且各篇完全独立,随时可以自由翻阅,不受上下文的制约,不失为一种从实际出发的选择。“中小学教师科学素养提升工程”丛书的策划出版就是基于上述目的。丛书将从科学本质、科学素养、科学家及其工作、前沿科技、科技创新、科学史、技术史等角度进行选篇,立足中小学教师的现实需要,助力中小学教师队伍建设。例如,丛书第一册《追寻科学之本》,从“科学是什么”“科学素养是什么”“科学家在干什么”三个主题入手,选取三十余篇文章,引导教师思考科学的本质,提升教师科学素养。

作为一名科学家,我始终认为,科学教育所传递的不只是科学知识和研究方法,更是科学精神。科学精神,至少应当包括:对事实的尊重,理性的质疑,科学的逻辑思维和推理,对事物的客观判断,以及宽容失败的文化。现在很多科学知识可以通过上网等渠道获取,但学会运用逻辑思维,理性质疑,寻求真理,是树立科学精神的基本素质。科学精神是在科研实践中形成的一套价值、行为规范和信念。我归纳为十二个字:求真务实、探索创新、理性质疑。弘扬科学精神比讲授科学知识更重要,授人以鱼不如授人以渔。科学精神的树立是提高国民科学素养的重要方面,是国家创新发展的先决条件。

一方面,我们要鼓励好奇心,保护探索欲。好奇心是一切创新的源泉。从研究生命演化的角度看,好奇心并非是我们人类所特有的,而是人类与许多动物共有的一种思维活动,代表对一种事物特别注意的一种情绪,也代表一种求知欲、一种探知欲望,即喜欢探究不了解的事物的一种心理状况,或者一种情感行为。一般认为,好奇心是我们人类认知世界的主要驱动力。爱因斯坦曾说:“提出一个问题往往比解决一个问题更加重要。因为解决一个问题也许只是数学上或实验上的一个技巧问题,而提出新的问题,从新的角度看问题却需要创造性的想象力,这才标志着科学的真正进步。”我觉得爱因斯坦说出了科学研究的真谛。没有了好奇心,我们就提不出问题;没问题,我们就很难去深究,我们的社会就很难一步步向前发展。如果学生从小到大更多的是一种对知识的接受,面对的都是有标准答案的题目,很少提出独立的见解,那么这些学生进入大学或研究领域之后,就很难提出创新问题。营造独立思考、敢于质疑、包容并蓄的文化土壤和环境,呵护青少年的好奇心,这是社会各界尤其是老师和家长应该联起手来共同努力的事业。

另一方面,既要尊重知识,也要有挑战权威的勇气。科学探索就是不断逼近真理的过程,而我们获得的只是当下的相对正确的结论,并非绝对真理。科学进步就是不断发现旧有知识的错误和局限性。

近二十年来,中小学科学教育已经从关注科学知识转变为关注科学核心素养,科学观念、科学思维、探究实践、态度责任,缺一不可。这是巨大的进步。同时,我们也要注意,探究实践一定不能固化为制式的流程,而要根据教学实际灵活运用。科学教育唯有以人为本,寓教于乐,勿忘真、善、美,才能发挥最大的教育功能。科学与艺术的结合,能够让人感受到科学之美;科学对真理的渴求,起步于做人的诚实与诚信;还应当告诉学生,科学不是万能的,科学研究还需受到科学伦理的约束。科学本就是文化的一部分,如果仅仅关心科学的实用性,而忽略了科学与人文精神的结合,那么这样的科学教育不能算得上成功。

科学素养的提升绝非一朝一夕之事,积小流才终成江海。期盼广大教师通过阅读我们精心选编的内容,更好地理解科学、理解科学教育,关注科学发展的新进展、新成果,解决生活和教学中的现实问题。

周忠和

中国科学院院士

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员

中国科普作家协会理事长

前言

党的二十大报告强调,“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。”面对当今世界百年未有之大变局,在科技竞争、人才争夺加剧的现实背景下,实现中华民族伟大复兴,必须解决“科技自立自强的人才自主培养”问题。基础教育是教育的起始阶段,基础教育教师在学生成长中发挥着重要的启蒙作用。特别是科学教育及相关学科教师,往往是学生心中科学种子的播种者、科学兴趣的引导者和呵护者。推进基础教育阶段科学教师队伍建设势在必行。

科学教育是教育界和科技界乃至全社会的共同责任。教育部等十八部门《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》提出,要整合社会各方资源,健全大中小学及家校社协同育人机制,显著提高科学教育质量。

中小学校内科学教育在整个科学教育体系中占据核心地位。作为学生接受科学知识、养成科学思维习惯和培养探究实践能力的主要场所,学校科学教育的师资水平、教学与实验资源、教学方法与策略、课程设置和教材选择、评价与反馈机制以及学校管理和支持等因素相互作用,共同决定了科学教育的质量水平。其中师资建设,特别是科学教师专业化建设是影响校内科学教育质量的最关键因素。

小学科学教育对学生的科学兴趣发展、科学观念形成、科学方法掌握、科学探究实践和科学精神培育起着奠基作用。培养孩子的科学兴趣,让他们保持好奇心、形成良好的学习习惯、树立关键的意志品格,需要让孩子们在科学探究实践中深入学习和体验。近年来的国际学生评估项目和调查研究中,我国学生科学职业期望不高、问题解决与创新能力不足等问题引起广泛关注。青少年了解科学知识,却不知道科学知识从何而来,科学是什么、有何用、如何用。与此同时,科学课程改革持续推进,中小学科学教育越来越强调跨学科和综合性,注重通过科学推理、科学论证和科学建模促进科学学习,强调基于技术与工程的设计实践和真实情境的问题解决,以提高学生的动手能力和创新意识,持续丰富学生认识科学、理解科学、参与科学与体验科学的机会。《义务教育科学课程标准(2022年版)》要求“创设良好的学习情境”“设计适宜的探究问题”“经历科学探究以及技术与工程的实践过程”等。这均表明,科学教师不能仅基于教材和学科知识开展科学课堂教学,还要通过综合科学课程的教学让学生理解什么是科学与怎么做科学,这就对科学教师的综合素养提出了更高要求。

科学教师要懂科学、懂教育,深刻理解科学教育应该教什么、学生如何学习科学、教师如何教科学。即科学教师要对科学本质、科学方法、科学精神、科学与社会等有充分认识,对科学探究和工程实践有真实经历,对科学教学规律和人才成长规律有科学把握,才能具备较好的科学教学胜任力,才能有足够信心去引导学生们走进科学。

我国小学科学教育主要以综合科学课程形式开展,其基础性、实践性和综合性对小学科学教师的科学素养和专业能力有较高要求。然而,当前我国小学科学教师队伍现状与现实发展需求之间存在较大差距,小学科学教师对科学本质和科学探究实践的理解与应用能力有限,对有效开展科学教学缺乏信心、自我效能感不足,不擅长以探究和实践的形式开展科学教学。小学科学教师队伍的规模扩大和结构优化任重道远。

我国小学科学教师队伍供给不足、专业知识不强、专业素养不高等问题已经严重制约科学教育高质量发展,若不尽快加以扭转,必将严重阻碍我国科技强国建设和科技事业的长远发展。做好科学教育“加法”,就是要在事关科学教育发展全局的关键问题上力争突破,就是要紧抓小学科学教师队伍专业化建设这个影响科学教育高质量发展的牛鼻子,实现我国科技创新人才培养全链条水涨船高的整体效应。

除了国家、省(区、市)、校等各级层面实施的培训,教师日常的学习和思考对提升自身科学素养也至关重要。教师需要结合日常工作不断丰富对科学、科学素养、科学家精神的理解与认识。

强教必先强师。高质量教师队伍是建设社会主义现代化教育强国的重要保障,有高质量的教师队伍,才会有高质量的教育。面向2035年远景目标,愿广大教师踔厉奋发、勇毅前行!

任友群 教育部教师工作司司长

郑永和 北京师范大学科学教育研究院院长

前言 任友群 郑永和 / Ⅰ

第一篇 科学是什么 / 1

论科学与科学家 爱因斯坦 / 2

科学的魅力 阿西莫夫 / 8

诺贝尔科学奖离我们有多近 王绶琯 / 16

科学家的错误与争论 汪品先 / 26

创新的道路 李惕碚 / 37

我心目中的科学与艺术 严加安 / 46

科学研究的范围 亨普尔 / 53

关于科学与科学传播的三个问题 刘兵 / 55

学习科学史的意义 吴国盛 / 64

科学是人类心智最伟大的成就之一 格里宾 / 73

走进科学,提高科学素养 王谷岩 / 82

如何成为一名科学家 郭传杰 / 93

第二篇 科学素养是什么 / 103

新科学教育:从思想到行动 朱永新 王伟群 / 104

是时候锻造新的科学教育了 钱旭红 / 116

切实提升青少年科教工作者综合素质的四点建议 武向平 / 122

科学与科学教育 倪闽景 / 127

素养本位的单元设计,助力各国进入“素养时代” 崔允漷 / 133

科学课程与教学改革的未来走向 胡卫平 / 142

科学教育中的跨学科概念:应用及案例 高云峰 / 153

科学教育:大国博弈的前沿阵地——国际科学教育战略与发展

路径研究 课题组 / 162

重新思考科学教育的若干概念与实施途径 裴新宁 / 177

科学探究、科学素养与科学教育 李雁冰 / 190

论美育对科学素养的赋能 周宪 / 200

科学素养教育的意义及本土化诠释 张红霞 / 215

第三篇 科学家在干什么 / 227

红色火星的蓝色星球梦——从火星探测到火星改造 欧阳自远 / 228

深海探测——向深海更深处钻研 汪品先 / 236

20世纪现代医学进展 韩启德 / 241

演化的力量 戎嘉余 周忠和 / 250

让我们一起走进化学 黄春辉 / 253

从天文学到现代自然科学 张双南 / 260

恐龙是如何演化为鸟类的 徐星 / 268

机器可以有情感吗——人工智能发展现状 吕宝粮 / 275

宇宙大爆炸和太阳系外行星的发现——2019年诺贝尔物理学奖

背后的故事 陈鹏飞 / 283

奇妙基因之旅——认识、发现和改变基因 仇子龙 / 292

附录 / 301

如何参与青少年科技创新大赛(一):工程学(发明创造)课题 / 302

如何参与青少年科技创新大赛(二):科学研究(科学论文)课题 / 313

如何参与青少年科技创新大赛(三):科技辅导员科教创新课题 / 326

后记 / 331