专家推荐

极地是地球气候敏感区和生态脆弱带,是当今全球气候变化、碳循环和生物多样性等研究的重点和热点区域。对我国而言,认识极地、保护极地、利用极地事关国家发展大局。

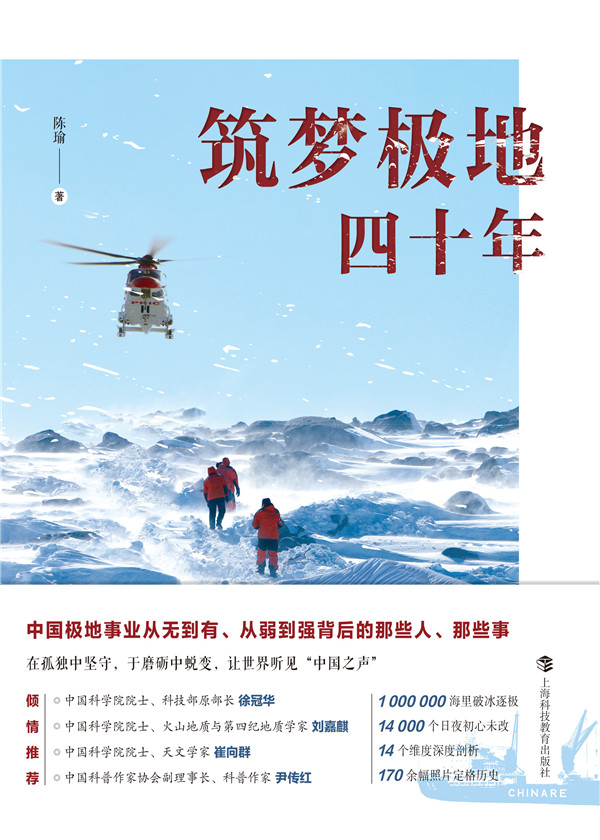

陈瑜同志追踪报道极地多年,她历经数载撰写的《筑梦极地四十年》一书,以开阔的视野回溯了中国极地事业从无到有、由弱变强的历程,也以感人的笔触致敬了中国极地科考工作者的艰苦卓绝。读后让人感到振奋和鼓舞。

这是一本传播我国南极精神的重要著作,衷心期待它的出版能吸引更多的人投入到极地科考中来,共同推动我国极地事业再创新辉煌。

—— 徐冠华

中国科学院院士、科技部原部长

充满神奇奥妙的南北极令人心驰神往,但能涉足南北极的人仍是少数。《筑梦极地四十年》作者以亲身的经历和多彩的照片,将神秘的冰雪世界和地球极端的自然景观呈现在世人面前,让人心旷神怡,耳目一新,确有身临其境之感,没有去过极地的人也会感受到极地科考的独特魅力和价值。

—— 刘嘉麒

中国科学院院士、火山地质与第四纪地质学家

中国极地科学考察的四十年,也是中国向海洋强国迈进的四十年。本书以翔实的史料与动人的笔触,展现了我国从极地边缘参与者到规则制定者的蜕变之路。今年是中国发起南极冰穹A天文观测计划二十周年,是中国天文工作者参加南极冰穹A天文观测第十八年。现在,后起之秀不断涌现,南极天文更有希望!

—— 崔向群

中国科学院院士、天文学家、国家重大科学工程“大天区面积多目标光纤光谱望远镜”(LAMOST)项目总工程师

地球南北极秘境风貌、神奇事物的精彩书写。

中国科学家探索奋斗、科考征程的深情回望。

自然科学与人文历史融合,理想与现实交汇。

欣赏极地壮美画卷,请读《筑梦极地四十年》。

—— 尹传红

科普时报社社长、中国科普作家协会副理事长

序

2024年是中国极地考察40周年。40年前,中国开始南极考察,这项功在当代、利在千秋的伟大事业,是人类对未知世界的探索,是为我国未来的发展谋求战略

空间。

一直以来,党和国家领导人高度重视极地考察工作。

1984年,在首次南极科学考察前,邓小平同志为考察队题词:“为人类和平利用南极做出贡献”。1998年,当中国正在实施第14次南极科学考察之际,江泽民同志亲笔题写了“中国南极长城站”站名。2004年6月21日,胡锦涛同志致电祝贺南极仲冬节;2010年2月,在中国南极昆仑站建成一周年之际,胡锦涛同志又为昆仑站题写了站名。

党的十八大以来,习近平总书记对极地考察工作的重视一以贯之:2013年6月,南极仲冬节之际,他向南极考察站工作人员致电慰问;2014年1月,“雪龙”号遇冰被困,他第一时间作出重要指示;同年2月,他致信祝贺中国南极泰山站建成并投入使用;同年11月,他慰问中澳南极科考人员并考察“雪龙”号;在2020年新年贺词中,他专门提到了“雪龙2”号首航南极;2024年2月7日,龙年春节前夕,中国南极秦岭站建成并投入使用,他致信表示热烈祝贺,并向广大极地工作者致以诚挚问候和美好的新春祝福;在不同国际场合,他多次提出深化极地等领域合作……总书记的重要指示批示为新时代新征程我国极地事业发展指明了前进方向,提供了根本遵循。

40年前,中国的极地事业是在一张白纸上起步的,没有一个极地考察站,没有一艘专业极地科考船。40年来,我国在西南极的乔治王岛上建立了长城站,在东南极大陆拉斯曼丘陵上建立了中山站,在南极内陆最高点的冰盖上建立了昆仑站,接着又建立了泰山站、秦岭站。科考船舶也经历了多次更新换代,现在已拥有“雪龙”号和“雪龙2”号这样的现代化考察船;建立起以固定翼飞机、直升机为支撑的空中保障系统;几十辆雪地车奔驰在冰海雪原,确保了内陆运输的顺利进行。这些都有力支撑和拓展了我国南极考察的领域和空间,有效地维护了我国的南极权益。2017年,我国成功承办第40届南极条约协商会议,并在会上牵头提出“绿色考察”倡议。我国将国内海洋保护利用行动与履行国际条约和义务相结合,展现了负责任大国的担当。

1988年11月20日,作为船长,同时也是中国第5次南极科学考察队的一员,我站在“极地”号驾驶台上拉响汽笛,开始远征南极,目的是建设中山站。这是一次填补自郑和下西洋600多年航海史空白的航行,是一次开拓中国南极考察新领域的里程碑式航行,也是一次将五星红旗插上南极大陆的航行。当然,这也是一趟艰辛的、对未知领域的探索之旅。

浩瀚大洋,茫茫冰海,无数困难在等待着我们。

当“极地”号进入南大洋西风带航行时,船只摇摆幅度在38度左右,为确保安全穿越西风带,我在驾驶台一干就是60多个小时。船舶进入南极洲后,越往南航行,海冰密集度越高,由于长时间与海冰碰撞,船艏形成了一个宽60厘米、高 1.1米的大洞,300多吨海水灌进船艏船舱,对船舶安全构成威胁。

“极地”号好不容易带着累累伤痕航行20多天到达南极,在船艏距冰盖几百米处又发生了意想不到的特大冰崩,并因此被困。

连续7天,我没有上床休息过,常常站在驾驶台,用方位镜监测冰山变化情况,最终在两座冰山间出现的缝隙里成功突围。

突围出去后,我们又重新选择登陆点。在不到40天时间里,只要具备气象条件,小艇昼夜不停,将船上3000多吨建站物资运送到岸边,将中山站建了起来。

中山站落成那天,由于天气原因,为了“极地”号的安全,我和船员选择在海上坚守。当在驾驶台用望远镜看到五星红旗在南极大陆上空升起时,我不由得流下激动的泪水。

退休前,我曾5次作为船长、7次作为考察队领队和党委书记参加南极考察,2次前往北极黄河站。退休后,我多次作为顾问,奔赴南极。在这过程中,我见证了我国极地事业发展之初的艰辛与荣光。如今回想这些经历,我依然心潮澎湃。我可以很自豪地讲,我把青春献给了中国极地考察事业,在冰海雪原谱写了人生辉煌。

1985年,《红旗》杂志发表社论《南极精神颂》,首次提出爱国、求实、创新、拼搏的“南极精神”。这些年,我也总在想,是什么力量让中国极地考察在40年里走完了西方发达国家需要百年才能走完的路?是什么力量让极地工作者在一次次生死攸关的考验中战胜困难,化险为夷?是什么力量让我们在一次次艰苦卓绝的困境中鼓起勇气,缔造奇迹?答案就是“南极精神”。这是队员们在考察中不畏艰险、不怕牺牲的英雄主义精神;是遵守纪律、团结一致、齐心协力的集体主义精神;是脚踏实地、一丝不苟、严肃认真的求实精神;是艰苦奋斗、努力振兴中华的爱国主义精神。正是这种精神,造就了这支特别能吃苦、能战斗、能奉献的队伍;正是这种精神,让中国极地考察事业赢得了世界的尊重;正是这种精神,让中国极地考察事业即使在物资匮乏的年代也能不断创造新的辉煌。

抚今追昔,今天我国的极地科考后勤保障能力大幅提升。40年来,我国将极地科学研究作为认识极地、保护极地、利用极地的重要途径,持续加大极地基础科学研究力度,积极开展国际极地科学前沿问题研究,在极地冰川学、空间科学、气候变化科学等领域取得一批突破性成果。依托极地考察活动,我国组织全国科研力量和资源参与极地科学研究,初步建立了一支门类齐全、体系完备、基本稳定的科研队伍,推动极地科学研究由单一学科研究向跨学科综合研究发展。

但我们也要看到,今天的南极,风雪严寒依旧。与发达国家相比,我国科研人员进出南极的通道还相对有限,在南极有效的工作时间仍很受限。因此,讲好南极故事,宣传好南极精神,在某种程度上,可以助推中国极地考察事业取得新的辉煌。

站在中国极地考察40年的时间节点上,由参加过极地考察随船报道的《科技日报》记者来撰写一本系统反映40年极地科学研究成就的书籍,是最合适不过的事。当然,极地考察涉及的学科庞杂,要从40年里筛选出有代表性的成果,并获得业内人士的认可,是一件挺不容易的事,也是一件特别有意义的事。

从书籍的章节布局到具体行文,我和作者进行了多轮沟通。我很欣喜地看到,本书较为全面地梳理了中国极地事业从无到有、从弱到强的发展历程中真正有代表性的科研成果,并讲述了成果背后的故事。同时,作者访谈了很多科研人员,并在成稿后请人把关技术细节,这也使得文章不仅具有很强的可读性,还增强了科学性,对普及极地科学知识具有重要意义。

于我而言,这本书带我重温了几十年极地人生中不能忘记的往事。当然,我愿意将它向公众推介,希望能够让更多人关心极地、热爱极地,更深入地理解地球南北极之于中国和世界的意义。

魏文良

国家海洋局极地考察办公室原党委书记兼副主任

2024年8月

序2章 探本溯源:勇者开疆筑传奇 / 01

第1章 极境铸基:考察站迭代焕新 / 19

第2章 冰域拓维:水路升级陆海空 / 43

第 3章 器新致远:装备升级拓极途 / 71

第4章 测绘升级:经纬雪原谱新篇 / 93

第 5章 绚彩极光:星河泼墨绘画卷 / 113

第 6章 冰川密语:冰层刻写时光信 / 133

第7章 问天探宇:南极高点巡星河 / 157

第8章 地质书页:岩芯层叠记沧桑 / 177

第9章 生态前哨:极地精灵拨律吕 / 203

第10章 穿洋越海:劈波斩浪向深蓝 / 237

第11章 观风测云:万千气象收眼底 / 259

第12章 大道同行:绘命运与共蓝图 / 283

第13章 雪域仁心:筑生命守护屏障 / 305

第14章 双翼齐飞:守极地记忆遗产 / 319

后2记 / 333

主要参考文献 / 337