序

我与李辉先生的结识,缘于其《茶道经》一书。第一次阅读《茶道经》是在网络上,刚一拜读,便被深深吸引,甚至是一种震撼。作者娴熟运用中国传统文化和现代科学手段,解释六大茶类的各种性质,精细阐述不同的茶和在不同时间段饮茶对人之经络的作用,以及所能取得的治疗功效,堪称中国古典哲学与现代科学的完美结合,是中华文化在茶上的成功实践。正是因为被《茶道经》一书深深打动,我才托友人与李辉先生联系。经过多番引荐,几经周折终于取得了联系,并专程赴上海拜会。这期间,我与李辉先生就茶作了较为深入的交流,交流愈深入、探讨愈细致,我愈觉得他是一个令人敬佩和敬仰的人。他给人的感觉总是那样清澈和洒脱,甚至有着超越常人的悟性和道性。恰逢李辉先生新书《茶山纪行》即将付梓,我有幸受托作序,既感惶恐,又感欣慰。惶恐的是自己并非专业研茶之人,于茶也只是略有所知、不甚了了;欣慰的是有缘与李辉先生相识,并能阅其之著,深感欣喜。故而作序之。

中国是茶的故乡,是制茶、品茶的发源地,距今已有几千年的历史。相传,神农氏是最早发现茶和利用茶的人,并有“神农尝百草,一日而遇七十毒,得茶以解之”之说。唐代是茶文化走向兴盛的关键时期,一代茶圣陆羽就是在这样的背景下写成了世界第一部以茶为主题的专著《茶经》。该书不仅是一本关于茶叶生产历史、源流、现状、生产技术,以及饮茶技艺、茶艺原理的综合性论著,更将普通茶事升格为一种美妙的文化艺术,推动了中国茶文化的发展。数千年来,茶文化贯穿华夏文明,是具有中国历史印记的一种独特精神标志,始终伴随并滋养着生活在这片土地上的人们。

茶对于中国人,是有特殊的意义的。正如知名焙茶大家詹勋华所说:“几十年来我被茶安慰,好像在《易经》的比卦里,我和茶交心。茶像拐杖,可以探路,可以探知不同个性在茶里的结果,好像不同生命的循环。它用细致柔软,让你怡然自得。茶真的可以依赖,是值得交的朋友。”茶虽然作为一种作物而存在,但它的价值和内涵早已被人们所拓展和丰富,甚至饱含着生命的张力和自然的穹劲。于我自己,平日的生活里,茶是少不了的,各种茶也都有所涉猎,或绿茶、或红茶、或白茶、或黑茶,或新茶、或陈茶。品味各式各样的茶既是一种生活的仪式,也是一种对待生活的态度。虽不精于茶,更不好于把玩各种茶艺茶术,但多少能品出各种茶的不同味道,在细微变化之间享受不同的滋味,久而久之,于品茗之中也多了一些对生活和生命的深切感悟。因此,对我而言,品茶是一种生活态度,是一种文化,更是一种修行。

李辉先生出身书香世家,曾求学于复旦大学和耶鲁大学,主要研究分子人类学,从DNA层面探索人类起源与文明肇始,曾被《科学》以《复活传奇》为题作专版报道,可谓学术研究成果丰硕、享誉业内。那他为什么会研究茶叶呢?其实,他与茶的结缘不仅有着家学渊源(其先人是复旦大学的教授,对茶有较为深厚的学术造诣),更是一种使命和重托。当年,他在耶鲁大学做研究时,国际遗传学家、中国现代遗传学奠基人谈家桢先生与其有过一段对话。谈家桢先生说自己年事已高,但一直有一个愿望没有实现,就是写一本系统地、科学地介绍中国茶叶的书,把中国的茶文化推向世界。李辉先生深感托付之重,并得谈家桢先生“亲传茶道之理”,便毅然从耶鲁大学回国,走上了一条充满神奇色彩的研茶之路,“茶缘一发不可收”。他坚定而执着,专注而入神,或一人独行,或与夫人结伴,踏遍茶场茶园,品遍各大茗茶,活用所学之科学理论和方法制茶,常常整日整夜沉浸在实验或书海中,用科学的方法和哲学的思辨,特别是以中国传统文化所蕴涵的阴阳之道、天人合一等哲学精髓,研究茶叶的性理和功效。他此前已经撰写《茶道经》《二十四节气茶事》等书,无不是将茶与科学、文化进行完美的结合,在社会上引起了很大的反响,深受爱茶人士的欢迎。在本书中,他更是以诗歌的形式和科学的方法,将对茶的所见、所研、所悟呈现出来。本书极富人文意境,文字清新、情感自然,读起来颇具雅趣,甚至有一种穿越时空的逍遥感,同时不乏科学的分析阐释。书中结合阴阳学说、道家文化、传统医学理论以及现代科学分析手段,系统全面地介绍了茶是什么、应该怎么品、何时品最佳、功效如何评等问题,将茶的食性、药性、品性、道性融为一体,给人以科学的指引和精神的启迪。一气读来,令人神清气爽、醍醐灌顶,读者也一定可以从中感悟更多关于茶的意境和道理。

一茶一世界,其中有大道。我相信,基于李辉先生扎实的现代学术训练以及在国学上的深厚功力和独到见解,本书一定能够成为向世界展示中国茶文化的又一力作,甚至是具有里程碑意义的标志性著作。因为李辉先生不是单纯地以道论茶,而是结合了现代生物学理论。这是中国茶研究范式的一次跨越和升华,真正实现了中华茶道和生命科学的有机融合。我坚信并期待和祝愿着!

谨以此文为序。

刘国富

自序 | 在系统进化中看人类和文明的演变规律

从复旦诗社走出,我出了很多诗集,诸如《自由而无用的灵魂》《谷雨》《紫晨词》等。这些诗词形式多样,记录了我对“道”的深入思考。2017年以来,因为工作越来越忙,诗词写得少了,但是积累了六年还是颇有体量。特别是走了很多茶山,见到了很多神奇的事物,发现了很多特别的自然规律和社会规律,写在诗里,写在诗话里,是最合适不过的了。所以有了这本书。我是研究人类进化的,书中当然也有很多涉及人类学与考古学的内容,这当然是有助于理解茶学的相关知识的。既然我是研究人类学的,为什么又研究茶学呢?毫无疑问,茶在所有的食品中,是“最人类学”的。

全世界的人为什么体现出方方面面的差异?这是人类学研究的问题。人类学,就是“人的类的学”,研究的就是人的系统分类。用以分类的特征包括基因、体质、生理、病理、语言、文化,等等。通过这些特征的分类,我们得以追溯人类群体的分化和适应的过程,理解生物学差异和文化学差异形成的意义。这对于全面深入理解我们自身,意义非常重大。

人类群体的特征极其复杂多样。在很多研究中,选用部分特征来分析所得到的结果,往往是偏离了人类进化真相的,甚至是相互矛盾、背离常识的。所以用来分析的特征要尽可能多,尽可能接近于全部,这就是“组学”研究的意义。在“组学”研究面前,零敲碎打的研究有时候显得像盲人摸象一样“可笑”。以分子人类学为例,上世纪七八十年代,基因检测技术只能对零星位点作分析,根据不同位点数据得到的人群系统进化树,可以千差万别。而自从有了“基因组学”,就有了稳定可靠的进化树,人类起源就再也不是谜了。这棵树根植于东非。现代人大约二十万年前起源于东非,其中一支约七万年前走出非洲,渐渐扩散到世界各地。东亚人是四五万年前从当时在西亚的人群分化出来的。现代人长期适应不同气候,演化成了八个地理种。

知道人类如何进化而来,我们就可以把各种生物学和文化学特征放在进化树上,研究各地的人群是如何变得不一样的。同样,这也需要用“组学”的方法才能避免“盲人摸象”。除了基因,人类所表现出来的其他所有特征都可以称为“表型”,综合在一起就是“表型组”。为了探索人类进化的奥秘、掌握人类未来的命运,复旦大学金力院士发起了“国际人类表型组计划”这一大科学研究项目。

这是一个非常庞大的研究项目,由众多人类学家、医学家、语言学家、考古学家、心理学家、历史学家……共同测量全人类的各种指标。通过这个项目,我们期望解答很多有趣的问题,促进人类的身心健康。在这些问题中,我最关注的是,东西方人群的外形和文化差异为什么这么大,四五万年的时间中发生了什么。2013年,金力院士与哈佛大学的团队合作,在《细胞》上发表封面文章,发现东亚人种的关键形态差异源于外胚层“开关”基因EDAR1的一个突变。这个突变发生于三万多年前,使得东亚人比西亚人多了大约三分之一的汗孔,并且形成了细直的毛发等一系列特征。这对我们生活影响最大的就是,我们比西方人更容易出汗了。

为什么我们会变成“汗族”呢?古人类离开干旱的西亚,穿过南亚的丛林,三四万年前到达了东亚南方。“人法地,地法天”,天体的运行加上各地不同的地形地貌,造成了各地不同的气候,各地气候孕育了不同的人群。西亚地中海气候夏季炎热干燥,东亚季风性气候夏季闷热多雨,这要求两地的人群有不同的热量和水分的调节机制。西亚人群主要通过辐射散热,尽量保持身体水分。东亚人群则因为潮湿空气阻挡而很难通过辐射散热,又要尽量排除体内多余水分,所以当体温升高时就通过大量发汗来排水散热。这就是我们身体适应环境的生存机制。

形成这种机制需要很多基因变异,EDAR1只是其中一个,解决了汗孔开口问题。皮肤通透,也使我们对外界温湿变化更为敏感,对自然更为敬畏。但是,口开了,汗从哪里来?人体的水分主要是组织液和细胞液,它们怎么在体内高效地流动和更新,人体如何通过发汗等机制排出细胞内的代谢垃圾,东西方人群在这些机制上有何不同,这是关于人类表型组的一组关键科学问题。

为了解答这些问题,从2014年起,我们一直在研究东亚人大量发汗的效应。我们发现,东亚人摄入特定汤药后会在特异部位大量发汗,与酒精和热水的全身无差别发汗不同。发汗部位的分布规律完全符合中国传统的经络理论,也就是草药(植物)归经理论。而经络相关的科学研究都指向:经络的结构主要是细胞通道,包括细胞间质通道和细胞跨膜通道,能够在细胞间和细胞内外高效地输送水分和小分子有机物。在这些归经的草药中,茶叶是效应最强且最规律的植物之一。《黄帝内经》(简称《内经》)认为草药可以归入人体六对经脉,而炮制工艺经过长期发展,形成了对应的六大茶类。通过六大茶类的有机小分子分析,大概率能解开草药打开经络和脏腑组织细胞大门的奥秘。

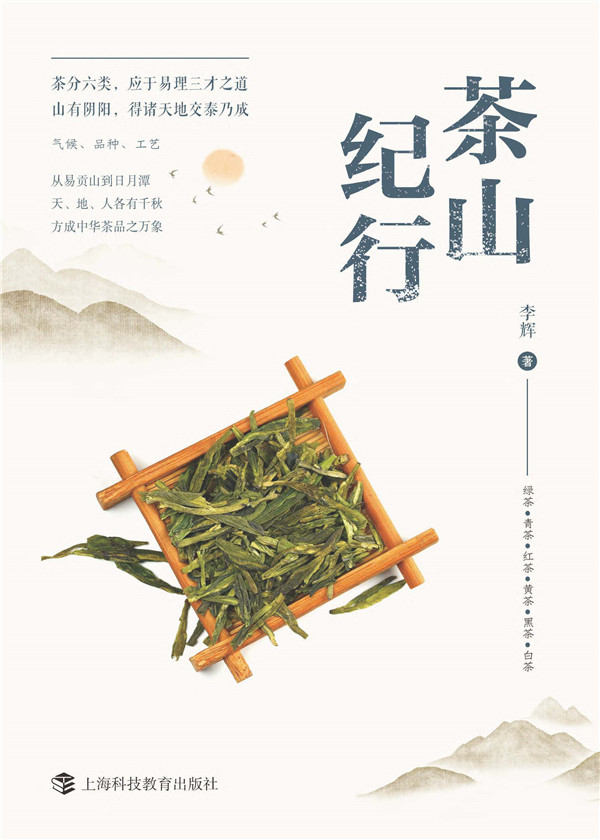

更有趣的是,茶叶六大类的制作方法竟然非常符合《易经》的基本原理。茶叶加工关键步骤都有“有机反应”和“活性杀灭”两步。有三类茶是先“杀灭”再“反应”,“死”后形成谓之“阴茶”;另外三类是先“反应”再“杀灭”的,活着形成谓之“阳茶”。有机反应的能量分别来自太阳的辐射能、人工的机械能、堆闷的化学能,也就是天、人、地“三才”,这就是《易经》的三才之道。由此做出了六大类芳香族分子——绿茶的酚、青茶的酸、红茶的胺、白茶的酯、黑茶的苷、黄茶的酮,并分别进入人体不同的经络、脏腑、细胞(彩图2)。在阴阳、三才这两个维度之外,六大茶类还根据采摘温度、揉制温度、亚种差异各分两类,于是有了第三个维度,也就是手足二经之分。手经茶分别对应脑、大肠、内分泌腺体、肺、胸腺、心,都是光敏器官;足经茶分别对应膀胱、胃、胆、脾、肝、肾,都是热敏器官。在东亚季风性气候带中,昼夜周期和四季周期内光照及温度的错位变化,引起了人体代谢的各种节律变化,从而有了不同的养生需求,这是茶道和中医一直在宣传的概念。中国人喜欢茶道,传承中医,原来都是为了适应东亚季风性气候。

人群为了适应不同的地理环境,演化形成了不同的表型。拥有不同表型的人群,又孕育了不同的文化和智慧,让人类文明呈现多样性。从系统进化中,整体性地分析人类和文明的演变规律,这就是大科学。

001 序

005 自序 在系统进化中看人类和文明的演变规律

001 一 浙江

狮峰山/天台山/天目山/雁荡山/象山

021 二 福建

武夷山/太姥山/戴云山/洞宫山

051 三 台湾

冻顶山/北大武山

057 四 广东

凤凰山/圭峰山

071 五 广西

岑王老山/云开山

083 六 贵州

梵净山/大娄山/关索岭

113 七 云南

无量山/点苍山/景迈山/老中山/

博南山/丙马力山

167 八 西藏

贡普山

181 九 四川

岷山/蒙顶山

191 十 陕西

米仓山

199 十一 河南

神农山

207 十二 湖北

武当山

215 十三 湖南

君山/雪峰山/武陵山/阳明山

241 十四 安徽

黄山/大别山

253 十五 山东

龙山

259 十六 江苏

洞庭山/花果山/界岭山

269 十七 上海

案上山

297 后记 看见经络